【講師】

小さな灯台プロジェクトリーダー

看護師・マザーリング・カウンセラー

近藤 和子 氏

【開催日時】

2025年9月5日(金)18:00~

【テーマ】

”知ってほしい、尊厳ある最期” 意思決定支援サイト『小さな灯台プロジェクト』の紹介

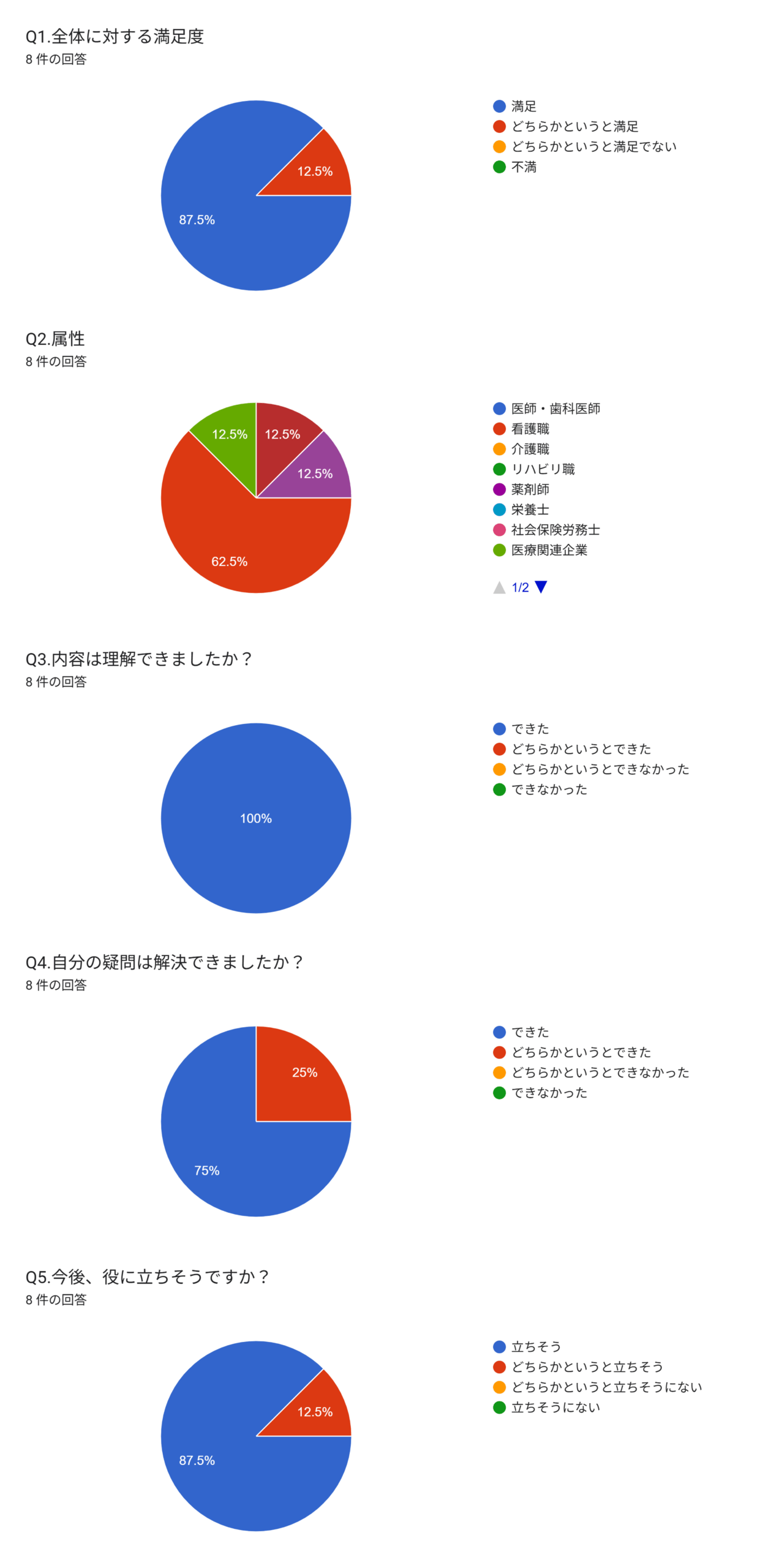

<学習会のアンケート結果>

<感想・ご意見>

-

とても熱い想いと共に、温かい心で包み込む素敵なお話ありがとうございました。人々を引き付ける話し方や巻き込み策など本当に勉強になりました。医療界、穏やかに会話、対話するとは必要なはずなのですが、いつもピリピリ、イライラしている方が多々多いような気がします・・・これも余裕がないからなのかもしれませんが、それでは他者と向け合えないだろうな、と感じました。

- 最初から最後まで、感情が動かされたお話でした。「答えがない、だけど選択をするということは決断をするということ」という内容が印象的でした。人は苦悩の末に出した結論を正しかったかどうか判断してしまいがちですが、そうではないということを改めて思い出すことができました。 その人らしく生き、その人らしく枯れていけるような関わりを医療従事者として、おこなっていきます。

- ヒトの命は有限であり、死は必ず訪れるもの。改めて、自身のことに加え、周囲の家族、仲間、知人、いろいろな人の顔を思い浮かべながら拝聴いたしました。病院内では今、診療報酬を目的にACPをにわかに文書として残すことを目的とした不本意な意思決定がなされているのは否めない事実です。実際、患者のほうも、考えていなかったことであれば、何と答えていいかわからないので、流れ作業的に書面を提出することだけとなってしまっていることもあります。つまり、近藤先生が言われたみたいに、まさに国民にリヴィングウィルということを表明していく必要性を啓発ぢて行く必要性を強く感じました。医療者は、少なくとも既に薄々わかってきていることで、無駄に延命することは良くないと気が付き始めています。しかし、それでも言葉と行動にしてどのような最期を迎えたいかということは医療者さえ、明確に意思表示している人は少ないと思います。運転免許証の裏に臓器提供サインをしていない医療者が多いのと同じで、頭では、そして理性ではわかっていても、自分事や家族事となると、感情が入るためになかなか理性的判断ができないというのも本音です。いずれにしても、今日の近藤先生のお話から自分を含め、不可避の事実として正面から向き合う勇気が必要なのだと改めて思いました。ありがとうございました。

- 申し訳ありませんが小さな灯台プロジェクトの存在を知りませんでした。当院は認知機能の低下や認知症の高齢者がほとんどの病院です。当院で最期を迎えられる方も多く、最後を迎えるにあたりご家族と話し合うことはもちろん、最後をどのように迎えて頂くかを意識しながら看護を提供してほしいと思っています。そのことにが命の尊厳という視点でもあるように感じています。今後、プロジェクトについて共有しご家族を亡くされた家族の思いについて感じ取ることができればと思います。先生の話し方がとても丁寧で優しさを感じました。 また、機会がありましたら参加させて頂きます。ありがとうございました。

- 近藤先生、本日はとても熱い思いを私たちに届けていただきありがとうございます。日本尊厳死協会の小さな灯台プロジェクトは、おそらく日本の中で最もご遺族の方の生のお声を収集したサイトだと思います。生の声をもっと多くの医療者に届けるためにもっともっと小さな灯台プロジェクトを広く知っていただき、自分の親がそういう状況になった時や自分の大切な人がそのような状況になったときのことを真剣に考えるいい機会になることに、小さな灯台プロジェクトを活用していただけるといいですね。国民への啓発もさることながら、意思決定の時に最も正確な情報を提供する役割のある医療者が、単なる診療報酬のためではない本物の意思決定支援ができるようになることは、多死時代を迎える医療界として喫緊の課題だと改めて認識しました。これからも小さな灯台プロジェクトを通してリヴィングウィルというものが、ますます深く強くどっしりとした根を広げ、地上の部分が可憐な花であろうと大輪の花であろうとその存在自体が人々の生活に欠かせないものとなることを祈っております。本日のご講演ありがとうございました。

-300x200.png)

-1-300x200.png)

-300x200.png)

-300x200.png)

-300x200.png)